當愛因斯坦與哥德爾散步

When Einstein Walked with Gödel

Jim Holt

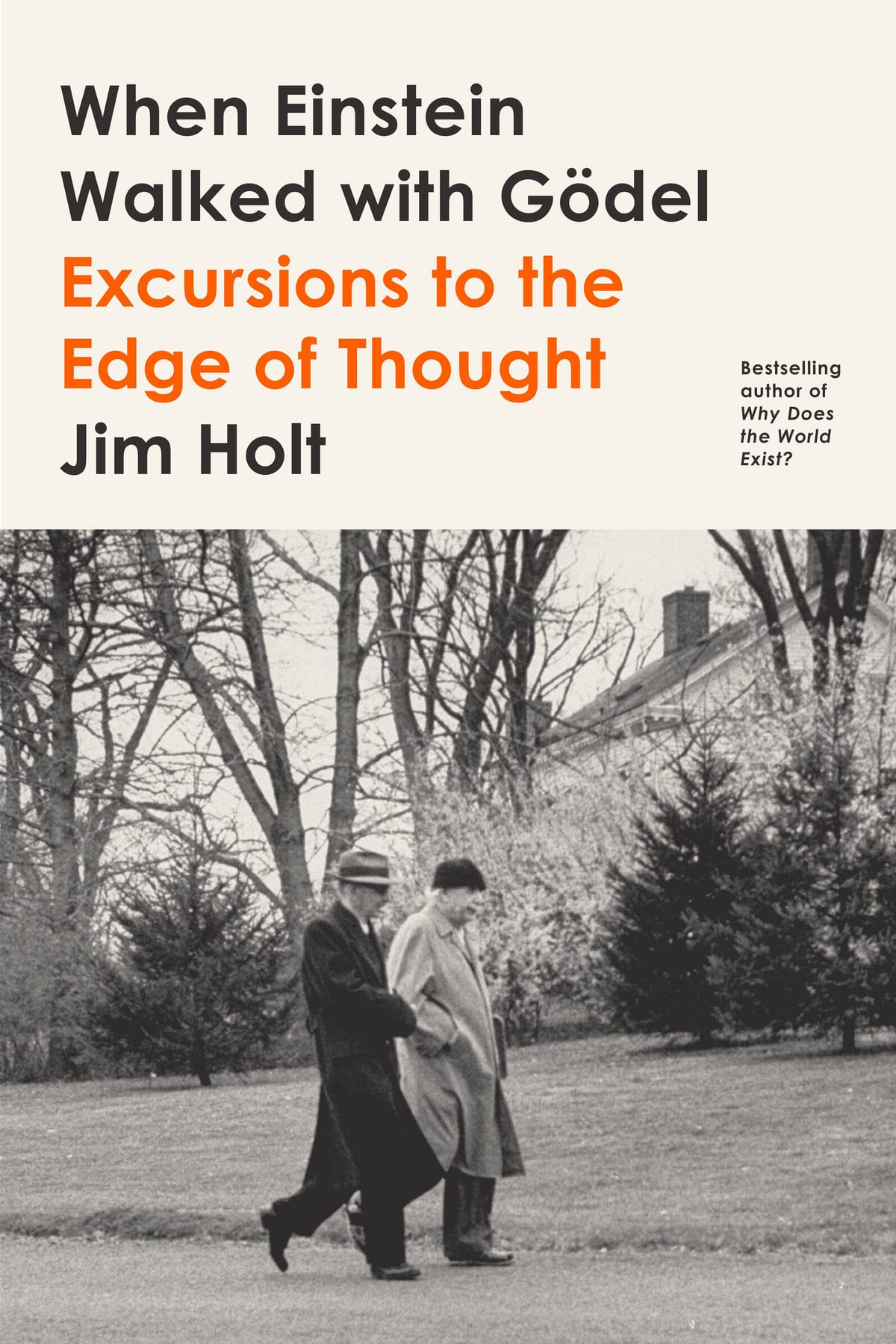

我透過《紐約時報》一篇書評而得悉剛出版的《當愛因斯坦與哥德爾散步》(中文名是我擅自翻譯,原書名為When Einstein Walked with Gödel),這是作者霍爾特(Jim Holt)過去二十年在《紐約客》、《紐約時報書評》、《紐約書評》及《通用語》(Lingua Franca)等雜誌上的文章結集,共有24篇長文和15篇短文,內容以物理學、數學家及哲學為主。

題材廣泛

實在有眼不識泰山,我此前未聽過霍爾特的名字,讀了一兩篇文章後才去查他是何許人,發現他為上述刊物寫了多年科學、哲學文章,幾年前也寫了《世界為何存在?》(Why Does the World Exist?)一書。文章題材廣泛,物理學方面包括時間、量子力學、弦論和宇宙終結等;數學方面論及數字與神經科學、黎曼猜想(Riemann conjecture)、四色定理、範疇論(category theory)、無限大與無限小等;哲學方面則有死亡、科學哲學、紐康難題(Newcomb’s problem)和不存在是否更好等問題。

此書副題為「遊覽思想的邊緣」(Excursions to the Edge of Thought),頗為貼切。霍爾特在序言提到,他選擇收錄文章時考慮到三項因素,都跟文章介紹的理論和想法有關︰一、這些想法本身的深度、力量及美麗;二、背後的人及其故事;三,討論涉及的哲學思考。最形象化的表達,也許就是封面愛因斯坦(Albert Einstein)與哥德爾(Kurt Gödel)散步的照片。

霍爾特理想中的文章能「啟發新來者,同時提供專家也滿意的新穎轉折」,文章絕大多數題材我不敢自稱專家,不過都在我興趣範圍內,所以尚算略知一二,甚至寫過一點(當然沒那麼深入),但沒有一篇文章令我覺得沉悶或「熟口熟面」。我猜原因跟霍爾特的寫法有關,他的文章多以人物故事為主,貫穿要引介的思想,而且往往用兩三本書的內容交疊(而非只介紹一本書),同時文章篇幅夠長,讓他還能夠講述一些概念細節。

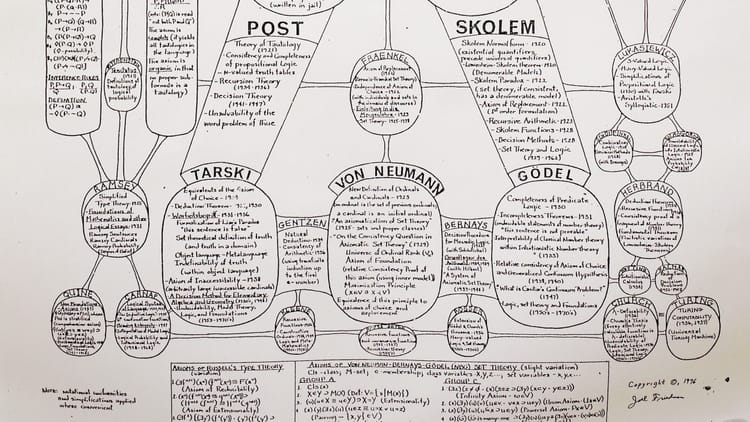

例如講無限小那一篇,從微積分開端講到邏輯學家羅便臣(Abraham Robinson)的非標準分析,霍爾特在介紹其生平之餘,居然還能在文章內講解羅便臣如何讓數學系統能加入「無限小」的元素而不引起矛盾。我起初還以為他會有不少模型論(model theory)的技術細節,結果他用上一階邏輯的兩個特性——完備性及緊湊性(compactness)——來證明,而且沒有繁瑣的符號和術語,我認為解釋得頗為清楚(雖然我的評價不能作準)。

另一篇我印象頗深刻的文章中,霍爾特講述三位研究集合論的俄國數學家原來跟某個宗教支派有關,那是被東正教教會視作異論的「崇名派」(Imiaslavie,名字是我根據意思勉強翻譯的),此教派相信「上帝的名字就是上帝本身」,認為通過不斷唸頌上帝的名字,就能跟神合一。這是格拉咸(Loren Graham)與簡托(Jean-Michel Kantor)論及數學與神秘主義的著作主題,霍爾特介紹其內容之餘,也指出作者誇大了神秘想法的力量——在數學史上,不接受選擇公理、跟三位俄國數學家作對比的三位法國數學家貢獻明顯大得多。自問無限集算是書中比較了解的題目,但要不是讀到那篇文章,我猜自己一輩子也不太可能接觸到這些屬於「我覺得頗有趣,但不會花太多時間去讀」的內容。

兩個思想史爭議

《當愛因斯坦與哥德爾散步》每篇文章都沒令我失望,要是逐一介紹的話我倒不如直接去翻譯,所以我必須壓抑自己再寫下去的欲望,不過還想提一下跟兩個思想史爭議有關的兩篇文章。

第一篇跟被譽為「史上首位程式員」的愛達·勒芙雷絲(Ada Lovelace)有關,她在翻譯一篇關於巴貝奇(Charles Babbage)所設計的分析機(the Analytical Engine)的文章時附上自己的筆記,舉例說明如何使用分析機計算,其中最引人注目的一項是用分析機計算伯努利數(Benoulli numbers),雖然這個例子巴貝奇之前沒有想過,但仍然由他協助解決代數問題。

霍爾特表示,愛達·勒芙雷絲的筆記中除了預測性的內容外,技術細節似乎都是源自巴貝奇,譯文甚至有個略懂數學者都不會犯的簡單錯誤。那麼為何會有她是首位程式員的說法?他提到,巴貝奇可能想借愛達的名聲宣傳分析機。愛達首本傳記作者是詩人拜倫(George Byron)的專家(她父親是拜倫),卻不太懂數學,甚至錯誤解讀愛達與數學家迪摩根(Augustus De Morgan)的信件內容。其後的愛達傳記作者則承認,她並非一個偉大的數學家,而且可能缺乏數學知識去寫那些筆記。

第二篇則是書中最長的文章,討論一場在1990年代就語言哲學家克里普克(Saul Kripke)的「新指涉理論」(New Theory of Reference)原創性的爭議。哲學家史密夫(Quentin Smith)認為,克里普克在1970年於普林斯頓大學的三場經典演講中,其理論的一些關鍵概念均源自邏輯學家巴勤(Ruth Barcan Marcus)的一場講座,而克里普克當時在場,只是起初未想清楚,後來誤以為是自己想法。

雖然史密夫並非指控克里普克抄襲,但這個說法仍然引起極大爭議,來龍去脈可參考文章(連結在此),文章後記則指出,爭議兩位「主角」巴勤及克里普克似乎大致上認同霍爾特的「報導」。我讀後的理解是,無論有否抄襲,克里普克的理論有部分想法的確源自巴勤,這在思想史上絕不罕見,但克里普克的整合及表述仍有極大貢獻,或者最適合作總結的是軒提卡(Jaakko Hintikka)這句話︰「克里普克很可能獨立獲得他的成果,但為何應該只歸功於他?」

數碼時代的陷阱

對物理、數學及哲學三者均有興趣的人,相信會對書中介紹的部分觀念有一定了解,而讀完後肯定會發現很多前所未見的故事、新概念以及各種想法之間的關聯,所以不能錯過這本《當愛因斯坦與哥德爾散步》。

霍爾特在一篇討論電腦及生產力的文章結尾提到,他沒有Facebook、不懂用Twitter、只有一個AOL電郵(而他的AOL是“America’s Oldest Luddites”)但郵箱沒甚麼東西、不曾擁有iPod或BlackBerry、沒有智能電話 — — 甚至手提電話(他的TED演講亦提到這點),他說︰「像活地亞倫(Woody Allen)一樣,我避開了數碼時代的陷阱,而我未能完成任何事情。」

讀此書時深感自己功力遠遠未夠,而這段文字似乎給了我一個充分的理由/藉口。